Le Pôle Arts de la Scène à la Friche la Belle de Mai

Cela fait dix ans que le Pôle Arts de la Scène existe à la Friche de la Belle de Mai. À moyens constants, mais discrètement, il œuvre à la responsabilisation des producteurs et co-producteurs de spectacles vivants. Il stimule une certaine méthode de travail, associant des volontés de collaboration, de coopération et de mutualisation entre les acteurs du territoire régional, national et international. Si loin, si proche des mots de la production dans nos métiers techniques, la Revue AS a tenté de comprendre la richesse des activités d’une décennie d’innovations et de radicalité.

Le Pôle Arts de la Scène à la Friche la Belle de Mai : une sobriété structurelle

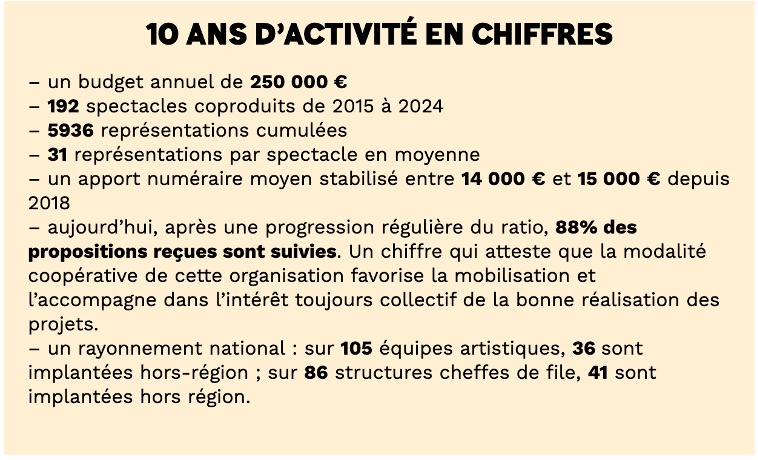

À l’échelle de l’activité la Friche la Belle de Mai, c’est l’étonnement qui prime lorsque Laëtitia Padovani nous explique qu’elle incarne un service doté d’une enveloppe annuelle de 250 000 € qui emploie uniquement sa seule personne. Ce service naît en 2015 d’une initiative de la SCIC (Société coopérative d’intérêt collectif) Friche la Belle de Mai et de la volonté conjointe de ses partenaires publics (Ville de Marseille, Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et Département des Bouches-du-Rhône). “Il faut se représenter le Pôle Arts de la Scène comme un fonds de coproduction, une enveloppe budgétaire intégralement consacrée à l’engagement,en numéraire, dans la coproduction de spectacles vivants”, nous explique Lætitia Padovani, directrice du Pôle qui en assure la coordination, l’animation et le suivi opérationnel.

Un unique intérêt : la réalisation collective du projet

Après une première lettre envoyée au Pôle, co-élaborée par l’artiste maître d’œuvre du spectacle et une structure co-productrice cheffe de file, présentant les intentions artistiques et les enjeux du projet, le Comité artistique et technique(1) du Pôle Arts de la Scène prend la décision d’engager ou non les moyens du Pôle, dans un délai compatible avec les échéances des premières phases de la production. À la différence d’une coproduction somme toute classique, le Pôle Arts de la Scène se place sous l’égide de l’entraide et stimule la co-responsabilité des parties prenantes. Parce que le Pôle n’est ni une structure ni un opérateur, cela induit “qu’il est le garant de l’intérêt collectif de la bonne réalisation du projet dans lequel il prend part”, explique Laëtitia Padovani. Le positionnement du Pôle se définit alors hors des rapports de force habituels des mondes de la production et se caractérise comme “un tiers impliqué”. Lætitia Padovani explicite ainsi en ces mots : “Le tiers dans le sens où il n’est pas au même endroit que les autres, impliqué parce qu’on a l’intérêt collectif de la bonne réalisation du projet”.

Une position prônant une manière de co-produire ensemble

Au-delà de ses apports financiers, le Pôle Arts de la Scène se singularise par sa méthode de travail et son endroit d’intervention. Il incite donc ses différents partenaires de coproduction à valoriser un véritable travail coordonné et collectif autour d’un projet artistique rompant avec le système qui s’est imposé de la coproduction. Lætitia Padovani estime “la notion de coproduction totalement abusive ; le système d’aujourd’hui se résume en compagnies qui cumulent des aides afin de produire un spectacle”. Le Pôle travaille alors à la responsabilisation des parties prenantes d’un projet et en particulier des structures dont dépendent les compagnies. Ce sont elles, qui soumises à cette méthode de travail très chiffrée impliquant l’élaboration de tableaux budgétaires précis, et révélant l’envergure économique d’un projet le plus réellement possible, en évitant les coûts masqués, s’engagent dès lors à la recherche de moyens. En imposant cette manière de faire, le Pôle “espère que les structures reproduisent ce schéma avec d’autres qui s’engageraient à leurs tours à être responsables de l’aboutissement du projet”.

Si les maux de la production contiennent toujours le même vocabulaire contre lequel s’est érigé le Pôle dès sa fondation, à l’image des “marges artistiques” ou “variable d’ajustement”, Lætitia Padovani se félicite qu’un mouvement global de déconstruction des pratiques et des usages dominants ait émergé depuis dix ans. En fabriquant tout le contraire d’un objet technocratique, c’est-à-dire plutôt une méthode de travail qui se partage à un territoire, une géographie située, le Pôle prône, en outre, une langue du vivant.

(1). Le Comité artistique et technique, dont le renouvellement partiel se fait régulièrement, est composé de cinq membres bénévoles cooptés et du directeur de la Friche la Belle de Mai, Alban Corbier-Labasse ; à ce jour : Laurence Cabrol (directrice du Sémaphore à Port de Bouc, Scène conventionnée), Pierre Caussin (directeur de Scène 55 à Mougins, Scène conventionnée), Cathy Chahine (administratrice de la compagnie Accrorap, Marseille), Sonia Kechichian (directrice du Théâtre d’Angoulême, Scène nationale) et Alexis Moati (directeur artistique de la compagnie Vol Plané et de l’Échappée Belle-théâtre école, Marseille)