Ier volet – Un paysage construit

Alors qu’un des plus grands équipements construits en France depuis l’Opéra Bastille est en cours d’achèvement, il serait opportun de faire une analyse transversale d’une centaine d’équipements scéniques relatés dans AS depuis 2006. Ces analyses nous donnent une vision étendue de ce qui a été engagé sur le territoire français, puisque nos investigations ont tenté de couvrir des lieux à des échelles différentes et imaginés pour des activités artistiques variées (SN, CDN, centre culturel, CCN, SMACs, lieux musicaux, lieux de répétition, friches, …), bâtiments neufs, réhabilitation, reconversion, rénovation, … Ce bilan se développera sur deux articles. Le premier est un constat sur l’évolution des commandes et leur programmation. Dans le second, nous aborderons l’évolution des réponses architecturales, scénographiques et techniques.

Un premier constat : un paysage construit

Depuis 1995, après la vague importante des constructions des lieux scéniques, et alors qu’on aurait pu imaginer le territoire français suffisamment ensemencé par la construction des lieux culturels, des concours ont été lancés et de nouvelles opérations sont en cours d’études, même si la cadence a été un peu ralentie.

Les raisons pour ces diverses opérations sont différentes. Chaque lieu a son histoire. Il répond à une volonté politique, artistique ou sociale qui influence la programmation, l’implantation, l’approche architecturale et les réponses scénographiques.

Une volonté politique et artistique

En France, l’architecture a toujours représenté le point d’encrage de la culture dans une ville et ceci depuis les maisons de la Culture de Malraux. Le bâtiment culturel se veut être la concrétisation de l’engagement culturel des villes. Ce pari reste un risque mais il est considéré, malgré tout, comme un rempart face à une crise actuellement endémique, un outil de la reconstruction d’une société en difficulté. L’investissement dans la culture est encore un acte politique qui, dans la plupart des cas, prend appui sur une implantation artistique. Le lieu culturel se veut être un lien et un liant social. L’Imaginaire à Douchy-les-Mines ou le Théâtre Durance à Château- Arnoux représentent cette volonté d’inscrire à travers l’architecture la culture dans la politique de la ville. Ces deux villes touchées par le chômage, ont trouvé dans cet équipement un moyen pour créer des liens sociaux et désenclaver le territoire. Le Bateau Feu à Dunkerque a été pensé dans une collaboration étroite entre l’équipe du lieu et les responsables de la ville, alors qu’Anthéa à Antibes est un espace culturel pensé ex nihilo et construit par la volonté du maire de la ville, pour devenir la base d’une future implantation artistique.

Les SMACs sont surtout et avant tout, nées du terrain et créées par les utilisateurs, puis suivis par la politique des collectivités territoriales. Depuis 1996, plus de cent dix salles furent désignées par la Direction de la musique pour recevoir le label SMAC et depuis 2006, plus d’une cinquantaine de nouveaux équipements ont émergé. La France est pratiquement le seul pays d’Europe à bénéficier d’un tel parc de lieux, à forte identité technique basant son projet artistique sur la création. Des premières SMACs construites (Florida à Agen en 1993, le Brise Glace à Annecy) à celles de la deuxième ou troisième génération (La Cartonnerie de Reims, l’Autre Canal à Nancy, La Carène à Brest) c’est depuis bientôt vingt ans, que l’ensemble d’une politique culturelle mise en œuvre par les Régions et les Villes se dessine. La construction des SMACs ne faiblit pas avec comme objectif une scène des musiques actuelles par département, même si après les équipements multiples et les grandes salles, on s’oriente vers des salles plus petites et des réhabilitations.

L’évolution des programmes

La programmation d’un équipement de lieu de spectacles est identifiée et identifiable ; il s’est précisé au fil des années. Mais depuis la grande vague de construction des années 80’, on ne remarque pas de changements significatifs. Un outil et un type de salles se sont constitués en modèles, répétés, ajustés, désormais peut-être dépassés. Une grande salle, dans la plupart des cas, frontale et souvent une deuxième salle transformable représentent le cœur du projet. Les salles de répétition ou ateliers de décor et de costume n’en font pas toujours partie. De nouvelles fonctions, comme les salles d’exposition, les espaces de convivialité ou pédagogiques, sont apparues. Le grand hall du Quai à Angers est devenu un espace pour des installations à grande échelle, voire théâtre de rue. Les programmes s’intéressent à la justification d’une jauge par rapport à un territoire et répondent aux normes des différents labels (SN, CDN, …).

Néanmoins, on voit apparaître de plus en plus une cohabitation du spectacle vivant et des cinémas. Totalement intégré dans le même volume mais dans des salles différentes, comme Le Figuier blanc à Argenteuil ou l’Imaginaire à Douchy-les-Mines, ou utiliser la même salle pour la projection et le spectacle vivant comme La Vence Scène. Les cinémas peuvent faire partie de la même opération mais dans des volumes bien distincts comme aux Quinconces au Mans.

Les équipements comme les CCN et les SMACs sont bâtis sur des programmes plus précis. Leurs disciplines existent à travers un lieu référent qui s’identifie par l’architecture. L’espace est adapté à la création.

L’évolution des programmations architecturales est davantage visible et accélérée dans les SMACs qui sont déjà à la 4e génération (le Paloma à Nîmes ou le Stéréolux à Nantes). Du concert-bar aménagé dans un hangar ou une friche, les SMACs répondent aujourd’hui à des exigences architecturales et scénographiques plus élaborées, ce qui a mené l’AS à faire plusieurs bilans pour suivre cette évolution (voir les articles de Géraldine Mercier dans les n°164, 165, 183 & 194). Le cœur des SMACs est la pratique musicale. Lieux de diffusion et de répétition, elles sont également l’expression d’une politique pour la jeunesse. Les nouvelles générations des SMACs sont plus largement orientées vers la diffusion. La multiplication du nombre de salles et des jauges de plus en plus importantes témoigne de cette volonté. La prise en compte grandissante des politiques publiques, la reconnaissance progressive de ce secteur d’activités contribuent également au développement de programmes architecturaux de plus en plus ambitieux. Les programmes prévoient, en plus des salles de diffusion, des studios de répétition afin d’accueillir les pratiques musicales artistiques, qu’elles soient amateurs ou professionnelles, avec des résidences d’artistes. On commence tout doucement à réfléchir à des programmations mixtes, des SMACs pouvant recevoir d’autres spectacles ou à leur rapprochement avec les arts plastiques.

L’adéquation entre la jauge et l’architecture

Les lieux construits ont des jauges qui varient entre 300 à 1 200 places avec une moyenne se situant davantage autour de 500 à 800 places, une jauge qui représente l’échelle la plus adéquate pour le lieu de spectacles. Le choix de la jauge doit tenir compte d’une concordance entre la capacité d’un taux de remplissage sur l’année et la volonté de recevoir des spectacles plus ambitieux qui pour des raisons économiques nécessitent des jauges importantes.

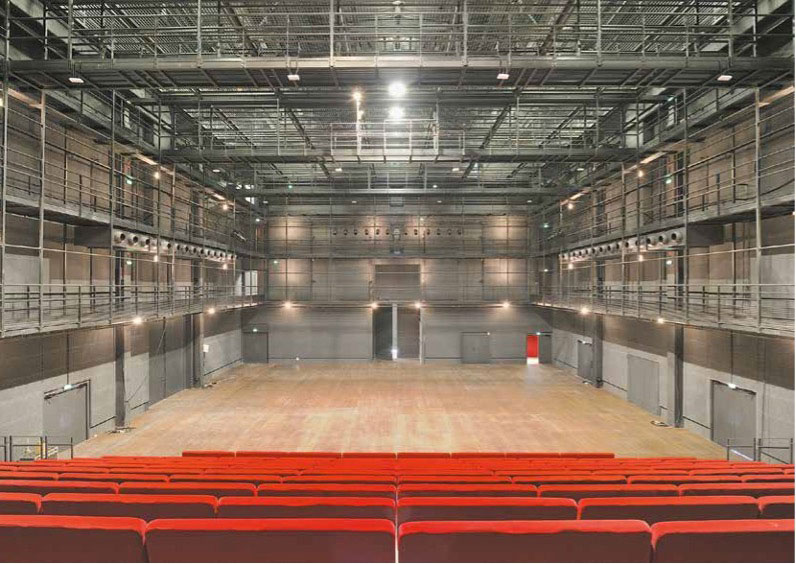

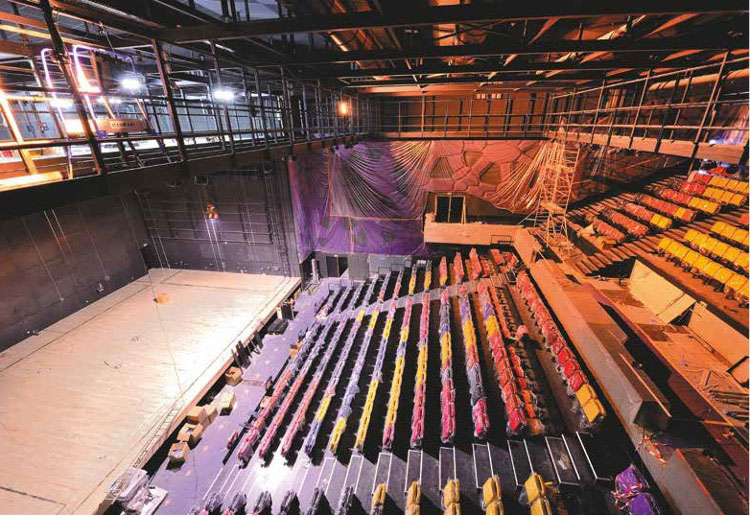

La construction d’un bâtiment culturel est un acte important dans une ville, quelle que soit sa jauge. Le TNP avec une salle pour 700 places est un des monuments les plus importants de Villeurbanne, au même titre que l’Archipel à Perpignan qui contient deux salles de 1 200 places et de 400 places. Même constat pour des salles de plus petites jauges comme le Théâtre de Cusset avec 350 places ou le nouveau Théâtre de Montreuil de 380 places qui jouent le même rôle symbolique urbain. Ils ont exigé la même rigueur architecturale. Les SN, comme à Albi, Saint-Nazaire ou Dunkerque, proposent entre 700 à 900 places. Les salles pour la plupart sont frontales et fixes avec des variations au niveau du proscenium ou comme à l’Archipel, par un système de variation de jauge à l’aide de stores dans la salle. Certains des édifices possèdent une deuxième salle transformable avec une jauge moins importante et un équipement scénographique adapté, comme la petite salle du TNP. Les salles principales du Théâtre 95 à Cergy-Pontoise ou la FabricA en Avignon sont totalement transformables pour répondre aux exigences des salles de création. Une commande publique croissante des petits théâtres de 200 ou 300 places représente le dernier niveau du maillage territorial amorcé depuis cinquante ans ; cela conduit les petites collectivités à s’équiper en lieux de spectacle. On remarque davantage de programmes de salles transformables.

Les jauges des SMACs sont variables et plus souples dans leur utilisation. Les salles en configuration debout peuvent recevoir jusqu’à 1 500 personnes. Le Paloma à Nîmes (de 606 à 1 356), La Sirène à La Rochelle (1 200), le Stéréolux à Nantes (1 200 à 400) ou la Coopérative de Mai à Clermont-Ferrand (1 500) sont représentatifs de l’importance des jauges.

La réponse urbaine – Un point de repère urbain

Le lieu de spectacles est un pivot du développement urbain et son implantation crée une dynamique dans la ville. Cette architecture revêt une présence symbolique. Pas toujours sous forme d’un monument, il reste néanmoins le moteur de la création d’un nouveau quartier. L’enjeu urbain à Montreuil, Fréjus, Saint-Nazaire, Albi, Perpignan ou Le Mans, a fait de l’équipement le cœur d’un projet culturel prolongé par différents espaces publics. Le Théâtre de Montreuil était inscrit dans une rénovation urbaine du centre-ville, imaginé par Alvaro Siza, et le premier équipement de ce vaste aménagement urbain. Il est implanté face à l’hôtel de ville, de part et d’autre de la place. Les Cordeliers à Albi, ce lieu est inscrit dans un projet ambitieux de développement urbain et revêt l’image d’un monument dans la continuité de l’axe piéton qui commence à la cathédrale. Il est devenu un intermédiaire urbain pour la création de ce nouveau centre, constituant la nouvelle porte d’entrée touristique et culturelle de la ville.

L’approche urbaine des SMACs est différente. Elles sont rarement implantées au centre-ville et l’équipement ne s’inscrit pas dans une évolution ou un plan urbain car aujourd’hui encore elles sont excentrées et à la lisière de la ville, installées au départ dans des hangars, des lieux récupérés, des bases sous-marines comme Le VIP de Saint-Nazaire.

Les réhabilitations

Les rénovations et les réhabilitations ont été l’occasion d’une réflexion globale sur les lieux qui ont retrouvé ainsi une nouvelle identité. Souvent la façade extérieure, les escaliers d’accès ou éventuellement le foyer sont rénovés, tandis que les salles sont totalement restructurées. Les nouveaux équipements scénographiques sont contraints par des murs existants, les plateaux ne peuvent pas s’agrandir. La Piscine de Chatenay-Malabry, le TNP, la Scène Nationale de Bayonne, la Gaîté Lyrique ou le Théâtre Gérard Philipe à Saint-Denis ont été totalement restructurés. La Gaîté Lyrique a été la plus radicale dans la transformation de sa salle dédiée aux arts numériques. Un nouveau volume sous forme d’une coque blanche a été construit pour accueillir la salle de la Piscine de Chatenay-Malabry. La vague des réhabilitations, et pas uniquement des théâtres historiques, va représenter les opérations importantes des prochaines années.

Selon Jean-Louis Bonnin : “Il reste encore à inventer des équipements qui sachent répondre à des projets qui croiseront les disciplines, développeront les pratiques d’amateurs réunissant ceux qui con- sidèrent leurs activités comme une passion, source de désirs et de plaisirs, d’exigence artistique et dont certains tireront peut-être un jour des revenus”.

Devons-nous engager une nouvelle réflexion sur les équipements culturels, leur programmation, la mixité des fonctions et surtout s’interroger sur ce que représente aujourd’hui un lieu de création, son évolution auprès des créateurs et du public ?